Eventi alluvionali a maggio? Analisi di un inizio 2024 molto piovoso in Liguria

Maggio 2024 sta dando prova di essere molto dinamico e probabilmente finirà per divenire uno dei più piovosi per alcune zone della Liguria. Questo mese non è stato piovoso e dinamico solo in Liguria, anzi ci sono già stati alcuni eventi particolarmente estremi in giro per l’Italia, specialmente al Centro-Nord, proprio per la posizione geografica, nel bel mezzo della zona di contrasti termici tra aria mite a sud-est e aria fresca in arrivo dall’Atlantico, che hanno provocato un aumento considerevole dell’instabilità atmosferica a partire dalla seconda decade di maggio:

- 13-16 maggio: grandinata nel cuneese e nubifragio ad Asti con allagamenti il 13 maggio. Piogge torrenziali sulla Lombardia occidentale dalla tarda serata del 14 e per tutto il 15 maggio, con accumuli a sfiorare 200 mm, specialmente in Brianza, con l’esondazione del Naviglio della Martesana a Gessate e del Lambro nel Monzese. Il 15 maggio un violento temporale stazionario ha colpito la zona a nord di Faenza con grandine e vento forte. Forti temporali in Veneto tra 15 e 16 maggio, con accumuli di 200 mm sui rilievi vicentini, il Bacchiglione a sfiorare l’esondazione a Vicenza e diversi allagamenti e disagi anche nel Padovano. Il 16 maggio una supercella grandinigena si è sviluppata nel Mantovano, con chicchi fino a 5 cm di diametro e raffiche di vento tanto intense da rovesciare vagoni treno (non è del tutto chiaro se si sia trattato di un tornado o di downburst). Un intenso temporale in serata sul Ferrarese con frequenti fulminazioni.

- 20 maggio: piogge torrenziali e grandine nuovamente in Brianza. Temporali quasi stazionari in Valsamoggia, specie tra Reggiano e Modenese, nella zona di confine di Vignola e Savignano sul Panaro, con accumuli oltre 150 mm, fango ed allagamenti in zona che hanno causato danni e disagi.

- Precipitazioni intense hanno interessato il Nord-est della Penisola nella notte tra 20 e 21 maggio (con miglioramento nel pomeriggio del 21), con accumuli che nuovamente hanno sfiorato la soglia dei 200 mm sulle Prealpi Venete e conseguenti innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua in discesa verso la pianura.

- 21 maggio: intense precipitazioni sulla Valle dell’Adige e la rottura di un argine di un torrente a Peri. Un forte temporale con grandine ha interessato la città di Torino. Forti temporali anche sulla pedemontana piemontese.

- 22 maggio: danni vicino a Bergamo e nel Comasco per una grandinata, intensi temporali e downburst vicino a Conegliano, nel Trevigiano. Una grandinata di media taglia ha creato accumuli notevoli e forti disagi a Santena, a sud di Torino, con le auto intrappolate letteralmente nella grandine.

- 23 maggio: violenti temporali nuovamente nel Torinese con accumuli notevoli di grandine e una situazione simile a quella del giorno precedente. Diversi altre celle temporalesche si sono formate sulla Pianura Padana e non solo: una linea temporalesca molto intensa ha spazzato la pianura centro-orientale in direzione del Nord-est, mentre dalla sua coda meridionale si è formato un nucleo che ha scaricato molta pioggia e una forte grandinata sulla città di Bologna (vedi Figura 1.1). Forti temporali alle spalle del ponente Genovese con cumulate importanti e allagamenti a Prà/Voltri (vedi Figura 1.2).

- 24 maggio: altri forti temporali a Torino con strade che sono presto diventate fiumi d’acqua e ghiaccio. Un’altra supercella temporalesca ha colpito l’Astigiano. Sempre alle spalle del settore centrale ligure un violento temporale orografico ha imperversato per ore sulla stessa zona, spostandosi poi sulla fascia costiera, colpendo con maggiore intensità Cogoleto (GE) con ripercussioni importanti ed esondazione alla foce del torrente Rumaro (vedi Figura 1.3). Segnalata una frana con distaccamento di grossi massi rocciosi al passo della Scoglina, nel comune di Rezzoaglio (vedi Figura 1.4). Ancora temporali violenti e grandine nel pomeriggio tra Bolognese e province di Ferrara-Ravenna, grazie ad alti valori di ‘windshear’ (gradiente del vento che consiste nella variazione repentina del vento in intensità e direzione) più che di ‘CAPE’ (energia potenziale disponibile convettiva).

- 25 maggio: in mattinata una supercella temporalesca ha colpito il Tigullio (fortunatamente meno intensa di quella del 18 agosto 2022), con grandine caduta copiosa sulla spiagge di Chiavari e Sestri Levante (vedi Figura 1.6), ha attraversato tutta la riviera di levante e poi si è spostata in mare di fronte allo spezzino, acquisendo ancora maggiore potenza. Nel pomeriggio ancora un temporale orografico in zona Mele/Voltri che non ha causato particolari problemi. Una forte grandinata ha interessato Agugliaro, nel basso Vicentino, e un’altra nel Rodigino, con chicchi di 6-7 cm di diametro a Porto Viro (vedi Figura 1.8). Un forte temporale ha, infine, scaricato grossi quantitativi di pioggia e grandine su Forlì: in 15 minuti sono caduti ben 32.2 mm e 39.2 mm in 30 minuti. Sono state registrate raffiche di vento fino a 78.9 km/h e la temperatura è crollata di 9.6 gradi in appena mezz’ora (da +22.6°C alle ore 14:30 a +13°C alle ore 15).

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

Figura 1.1-8: (1) Accumuli di grandine nel centro di Bologna il 23 maggio, foto di Lorenzo Mario Bozzo; (2) allagamenti all’uscita del casello autostradale di Prà/Voltri il 23 maggio, foto di Marco Fanini; (3) esondazione alla foce del rio Rumaro il 24 maggio, foto di Giulia Baratto; (4) frana al Passo della Scoglina, nei pressi di Rezzoaglio, fonte: Comune di Rezzoaglio; (5) immagine satellitare in cui si possono osservare le due supercelle temporalesche he hanno colpito il Tigullio ed il Rodigino il 25 maggio, rispettivamente cerchiate di rosso e di blu; (6) abbondante accumulo di grandine sulla spiaggia di Sestri Levante e (7) frequenti fulminazioni, fonte: Federico Brescia; (8) grosso chicco di grandine raccolto a Porto Viro (RO), dopo la pesante grandinata del 25 maggio, foto di Stefania Erdmann – via Tornado in Italia.

La cosa che più ci sorprende non è tanto la violenza dei fenomeni, a cui ormai siamo purtroppo un po’ abituati (ricordiamo quello che è accaduto l’estate scorsa) ma il periodo: come è possibile che a maggio si verifichino grandinate di questa portata e fenomeni così violenti, stazionari e frequenti? Dove trovano tutta questa energia i temporali?

La risposta non è semplice, anche perché è difficile fare paragoni con il passato. Proviamo a rispondere, tramite l’esempio ligure.

Ne veniamo da mesi invernali e primaverili, anche se potevano sembrare tutt’altro, quindi di norma l’energia accumulata non dovrebbe essere sufficiente. Di solito temporali forti e alluvioni si registrano a fine estate e nel periodo autunnale, specialmente se parliamo della Liguria: basta ricordare gli eventi alluvionali dell’OTTOBRE 2010, del fine OTTOBRE-inizio NOVEMBRE 2011 e il NOVEMBRE 2014. Come è possibile quindi che venerdì 24 MAGGIO 2024 si sia verificato un evento di portata eccezionale, anche se per un tempo relativamente breve?

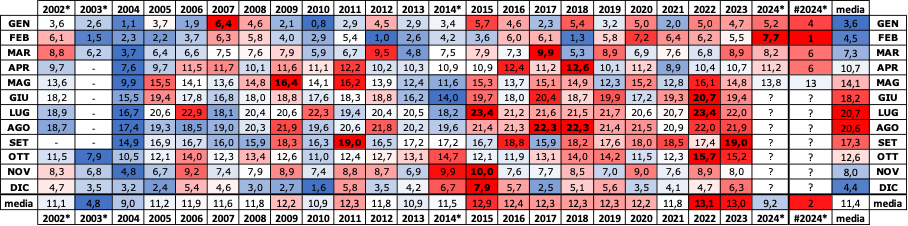

Figura 2: Temperature medie mensili a confronto dal 2002 ad oggi, per la stazione meteo di Stella S. Giustina (SV), con relative statistiche associate, dati meteorologici della rete ligure OMIRL-Arpal, *con lacune per il 2002-2003, 2014 e per l’anno in corso.

Dobbiamo scomodare i primi mesi dell’anno molto caldi (specialmente tra gennaio ed aprile), caratterizzati da anomalie che in media sono state davvero fuori dal range statistico, come visibile in Figura 2 per la località di Stella S. Giustina (SV). Questo non basta, le anomalie termiche fortemente positive che ci portiamo avanti da almeno due anni di fila, continuano ad accumulare energia su energia. Non è sufficiente, inoltre, fermarsi alla nostra area ligure o nazionale, siamo nel bel mezzo di un bacino Mediterraneo ‘hotspot’ (punto caldo) di un riscaldamento globale incontrollato che interessa tutto il nostro pianeta, siamo tutti parte di un ‘Sistema Terra’ che si influenza a vicenda, e qui scomodiamo il famoso “effetto farfalla”. Ne veniamo infatti da 11 mesi di fila record per ciò che riguarda la temperatura media globale: questo è assolutamente influente e indicativo di quanto l’atmosfera terrestre sia più calda del passato e gli oceani siano molto più caldi di qualche anno fa.

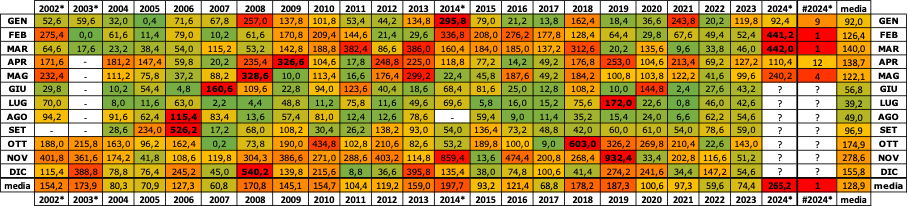

Il Cambiamento Climatico in atto ha come conseguenza anche l’alternanza di periodi molto siccitosi a periodi molto piovosi (vedi Figura 3): negli ultimi anni abbiamo registrato mesi molto secchi, a volte letteralmente ‘a secco’. In questa prima parte del 2024, invece, la pioggia ci ha quasi stufato, con frequenti perturbazioni che hanno scaricato ingenti accumuli di pioggia e violenti temporali, spesso grandinigeni, specialmente in Pianura Padana. Anche la Liguria non è stata da meno.

Figura 3: Accumuli pluviometrici mensili a confronto dal 2002 ad oggi, per la stazione meteo di Stella S. Giustina (SV), con relative statistiche associate, dati meteorologici della rete ligure OMIRL-Arpal, *con lacune per il 2002-2003, 2014 e per l’anno in corso.

Abbiamo voluto analizzare un caso particolarmente eclatante e interessante, quello del 24 maggio scorso, quando si è sviluppato un temporale orografico sul Passo del Faiallo, che è rimasto stazionario per alcune ore, raggiungendo un’intensità di picco notevole tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio.

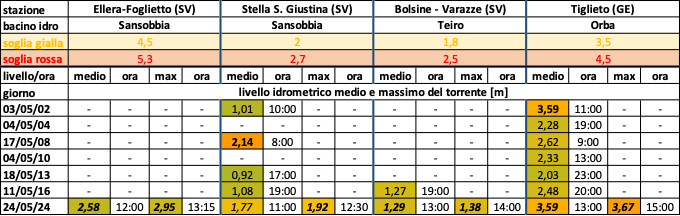

La cella temporalesca ha insistito sul complesso montuoso del Beigua con una certa persistenza e questo ha portato il torrente Orba a Tiglieto (GE) a superare la prima soglia di guardia (3.67 m, al di sopra dei 3.5 m della soglia della piena ordinaria), mentre il Sansobbia ha sfiorato la soglia di piena ordinaria (1.92 m di livello idrometrico, ad un passo dai 2 m della prima soglia di attenzione) all’altezza della stazione di Stella – S. Giustina (SV) attorno all’ora di pranzo. La stessa stazione, che è anche munita di pluviometro, ha registrato poco dopo le ore 12, un accumulo orario di 65.2 mm, un’intensità ragguardevole per essere in primavera, stagione che non è familiare con eventi simil-alluvionali. La centralina ha misurato anche 42.6 mm in 30 minuti, 26.2 mm in 15 minuti e 11.8 mm in appena 5 minuti, mentre attorno alle ore 12:30 lo strumento ha toccato i 96.8 mm in 3 ore.

Verso le ore 14 il temporale si è spostato verso la costa, interessando con la maggiore intensità la fascia compresa tra Varazze, Cogoleto e Arenzano, tra le province di Savona e Genova, e in poco tempo i corsi d’acqua delle vicinanze si sono alzati rapidamente.

In particolare, il rio Rumaro a Cogoleto è esondato alla foce, una vera e propria alluvione. Il torrente Teiro a Bolsine, nei pressi di Varazze (SV), ha invece raggiunto 1.38 m, a meno di mezzo metro dalla prima soglia di allarme.

La stazione di Sciarborasca, nei pressi di Cogoleto (GE), ha registrato alle ore 15 un picco massimo in un’ora di ben 96 mm … un valore più autunnale che primaverile. La centralina ha misurato anche 70.2 mm in 30 minuti, 43.4 mm in 15 minuti e 16.4 mm in appena 5 minuti, mentre alle 16:05 lo strumento ha toccato i 112 mm in 3 ore.

Per avere valori similari a maggio dobbiamo tornare al 17 maggio 2018, quando alla stazione di Stella – S. Giustina in 3 ore si registrarono 109.2 mm e in 6 ore 134.4 mm, ma in un’ora sono caduti “solo” 53.2 mm.

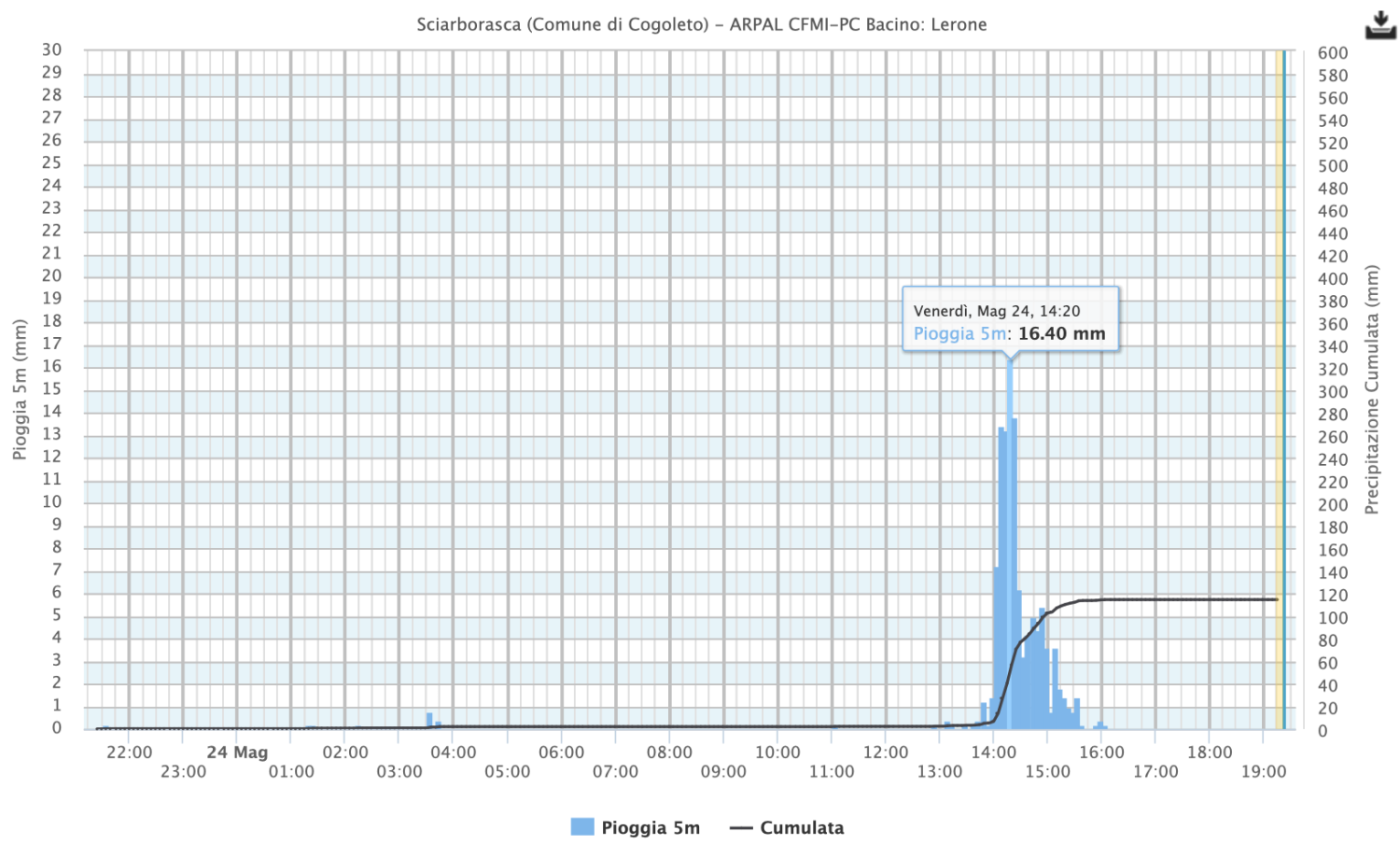

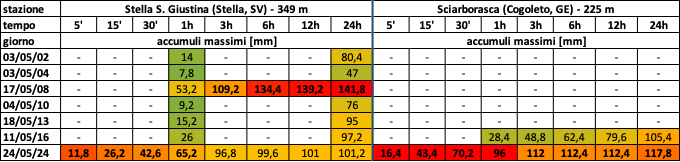

(1)

(2)

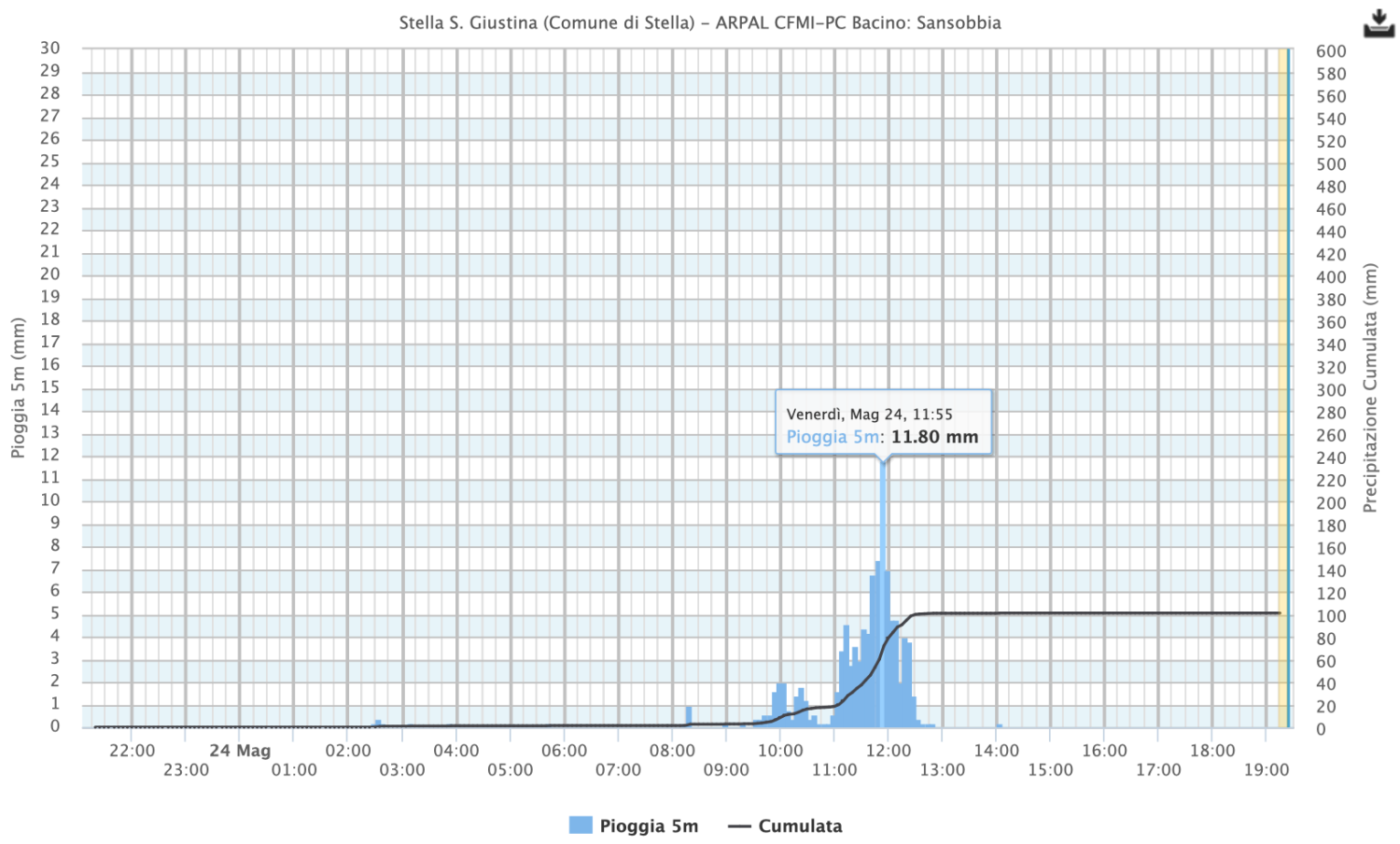

(3)

(4)

Figura 4.1-4: Cumulate pluviometriche in 5 minuti per (1) la sta zione di Stella – S. Giustina (SV) e per (2) la stazione di Sciarborasca – Cogoleto (GE), per il 24 maggio; (3) massimi accumuli di pioggia e (4) livelli idrometrici registrati nel mese di maggio dal 2002 a Stella - S. Giustina e dal 2014 a Sciarborasca, dati meteorologici della rete ligure OMIRL-Arpal.

I valori riportati nei paragrafi sovrastanti sono davvero impressionanti, soprattutto quelli rilevati sotto i 60 minuti!

Basti pensare che accumuli orari di questo tipo sono stati registrati solo in occasioni delle alluvioni del passato o comunque in autunno inoltrato. Per rendere l’idea, citiamo alcuni esempi, gli unici che hanno registrato un picco orario maggiore di quello del 24 maggio scorso per le due località liguri che abbiamo preso in considerazione:

- nella notte tra 21 e 22 ottobre 2019 sono stati registrati 100 mm in un’ora e 126 mm in 2 ore a Sciarborasca (GE);

- attorno alle ore 12 del 4 ottobre 2021 sono stati registrati 118 mm in un’ora (169.2 mm in 2 ore e 207.8 mm in 3 ore) sempre Sciarborasca (GE);

- nella tarda serata del 27 ottobre 2018 sono stati misurati 67 mm in un’ora e 79.6 mm in 2 ore a Stella – S. Giustina (SV).

Se scomodiamo le grandi alluvioni del passato, i valori orari sono molto maggiori ma comunque in aree molto circoscritte, valori che comunque sono in parte giustificati dal periodo dell’anno in cui sono stati rilevati.

La dinamica è stata peraltro simile all’alluvione di Rossiglione (GE) del 4 ottobre 2021, quando caddero ben 883.8 mm in 24 ore a Rossiglione (GE), 496 mm in 6 ore a Montenotte Inferiore (SV), ma anche 377.8 mm in 3 ore e 178.2 mm in un’ora a Urbe – Vara Superiore (SV) … quest’ultimo un nuovo record europeo. Almeno in questo la stagionalità ci ha graziato, visto che siamo a maggio, l’energia era tanta ma non quanto nell’ottobre 2021. Allora con il mare di circa +4/5°C più caldo si raggiunsero ratei orari impressionanti. L’evento ebbe due caratteristiche che lo contraddistinsero da quasi tutti gli altri: la durata e la persistenza di intensità.

L’unico caso veramente strabiliante che si è verificato tra fine maggio e giugno è quello di Polanesi (GE), che il primo giugno 2007 registrò un picco orario di 146 mm (187 mm in 2 ore e 223.8 mm in 3 ore) molto isolato, tanto isolato che l’evento si concentrò in appena 4 ore (dalle 3 alle 7 della mattina) … un caso più unico che raro, non molto lontano da ciò che è avvenuto pochi giorni fa.

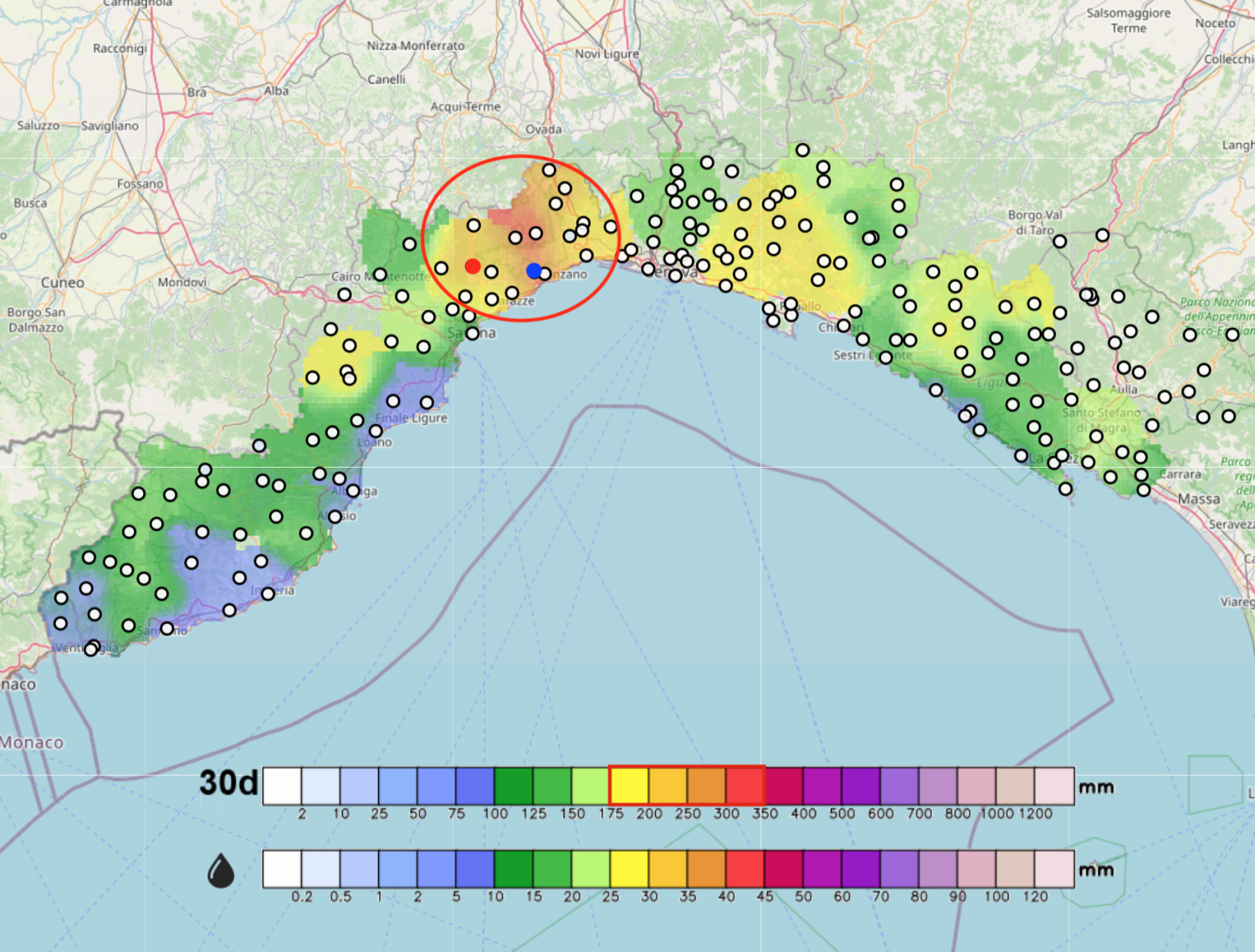

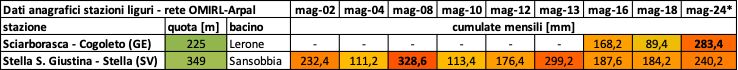

Maggio 2024 sta chiudendo con accumuli mensili che, come abbiamo detto, sono già tra i più elevati di maggio per le zone menzionate (vedi Figura 5.2-3), con 283.4 mm a Sciarborasca e 240.2 mm a Stella (*al 26 maggio 2024), nel primo caso il più elevato per la stazione genovese dal 2014, nel secondo caso il terzo valore della serie storica dal 2002 per la località savonese.

(1) (2)

(3)

Figura 5.1-3: (1) Radar di precipitazione di Arpa Piemonte per la mattinata del 24 maggio, con cerchiato l’orografico che ha colpito il Beigua; (2) accumuli mensili di precipitazione in Liguria (pallino rosso: Stella – S. Giustina, pallino blu: Sciarborasca), fonte: rete OMIRL-Arpal; (3) massimi accumuli di pioggia mensili registrati nel mese di maggio dal 2002 a Stella - S. Giustina (SV) e dal 2014 a Sciarborasca – Cogoleto (GE), dati meteorologici della rete ligure OMIRL-Arpal, *solo parziali al 26 maggio per il 2024.

Anche la rete Limet ha registrato picchi molto elevati con un rateo massimo di 548.6 mm/h al Passo del Faiallo (SV) e 156 mm giornalieri (raggiunti in poche ore, arrivando a totalizzare 220.6 mm da inizio evento), 96.5 mm invece a Veirela-Alberola (SV), mentre sulla costa 86.6 mm sono caduti a Cogoleto (GE), valore un po’ più contenuto di quello del sensore della rete Arpal.

Come evidente dalla tabella in Figura 3, non è solo maggio che chiude con accumuli importanti, sono stati soprattutto febbraio e marzo i mesi più piovosi. Sono state infatti archiviate le cumulate mensili del secondo e terzo mese dell’anno maggiori della serie storica delle due stazioni liguri: rispettivamente l’ottava e la settima mensile assoluta dal 2002, addirittura maggiori delle medie dei mesi autunnali.

È opportuno, in conclusione, rimarcare questo concetto molto significativo: sistemi convettivi del tipo che abbiamo sperimentato pochi giorni fa non si vedono di solito a maggio. Nonostante il periodo dell’anno in cui ci troviamo, si è accumulato calore ed energia come se fossimo già a fine estate, e questo è un male perché vuol dire che, se le prossime settimane e i prossimi mesi continuassero come hanno fatto da un po’ di tempo a questa parte, con le condizioni atmosferiche favorevoli, potremmo assistere ad altri eventi del genere o addirittura peggiori, specialmente nel periodo autunnale.

Cerchiamo comunque di vedere anche il bicchiere mezzo pieno (letteralmente): almeno le riserve idriche che si stanno accumulando nei nostri bacini potranno essere preziose in vista della stagione più secca per antonomasia, quella estiva, che è ancora tutta da scrivere.

- Accedi o registrati per inserire commenti.